Auteur: Pierre-Alain Giffard

Depuis des décennies, la réalité ecclésiale et sociale en Occident n’a cessé de changer : l’Église est passée d’un contexte de chrétienté à un contexte missionnaire.

Pour les Églises locales, cela signifie qu’il est temps de s’engager dans la mission et particulièrement dans la première annonce

[1].

Cet effort d’évangélisation demande d’élaborer et de communiquer une vision dans la paroisse qui aura pour avantage de motiver les chrétiens à participer à la mission de faire des disciples.

1. Qu’est-ce qu’une vision ?

Une vision est une image, un rêve réalisable que l’on souhaite vivre dans un avenir rapproché. Elle pointe vers une destination, elle motive et donne du sens. Elle permet à une organisation d’avoir une direction commune et de faire des choix stratégiques et organisationnels. Une vision n’est toutefois pas un plan d’action, ni une série d’objectifs à réaliser.

D'une certaine façon, une vision agit comme un phare qui guide un navire vers le port recherché en indiquant à l'équipage la direction à suivre. Pour être efficace et servir son but, elle doit être inspirée, formulée de manière à engendrer l’espérance et inciter à l’action.

Quand les pasteurs d’une Église ont une vision qui a du sens et qu’ils la communiquent efficacement, les fidèles sont prêts à consacrer plus de leurs énergies, de leur temps, de leurs talents et de leur argent au service du Christ et de son Église. Un sentiment d’appartenance et de motivation les saisi amenant même des instances non-chrétiennes à vouloir collaborer avec l’Église.

2. L’Église : une vocation à la croissance

Avant de monter au ciel, Jésus a dit à son Église naissante : « Allez, de toutes les nations, faites des disciples

[2] ». Dans son Évangile il a souvent expliqué l’importance d’aller au-devant de ceux et celles qui ne le connaissent pas ou qui se sont éloignés de lui

[3].

L’Église continue la mission de Jésus. L’Église est convocation, convocation de l’humanité au salut. Au niveau local, celle-ci s’implante ou se greffe dans un lieu donné et est appelée à croître. Plusieurs paraboles bibliques présentent d’ailleurs l’Église comme un « organisme » qui se développe

[4].

Cette croissance est d’abord l’œuvre de Dieu, l’œuvre de l’Esprit répandu à la Pentecôte. Elle est un signe de l’action de la grâce et la manifestation extérieure d’une croissance intérieure. Elle est aussi l’œuvre de la foi, l’œuvre de chrétiens qui prient et qui adhèrent à la volonté de Dieu de voir son Église se développer.

Dans ce sens, une vision missionnaire devrait d’abord inciter les croyants à désirer ce que Dieu veut (la croissance de l’Église), à se renouveler dans la foi et la charité

[5] et à s’engager dans la mission.

Les Église ont à sortir d’une conception pastorale selon laquelle il suffit de « faire comme on a toujours fait ». Il s’agit de devenir inventif et de se consacrer, avec les énergies et les ressources qui restent, à l’annonce missionnaire

[6].

L’annonce missionnaire n’est toutefois pas la seule fonction de l’Église. L’Église doit aussi chercher à renouveler ses célébrations, ses efforts pour être plus accueillante et fraternelle, ses formations envers ses membres et son engagement dans le monde afin de devenir toujours plus signe et sacrement de l’amour de Dieu (Luc 10:25-37; 25:31-36).

3. L’énoncé de vision

À la lumière de ce qui a été dit plus haut, il est possible de formuler un exemple d’énoncé de vision :

Être, sous la mouvance de l’Esprit, une Église au cœur du monde qui engendre et forme de nouveaux[7] disciples qui cheminent en Église et s’impliquent dans sa mission.

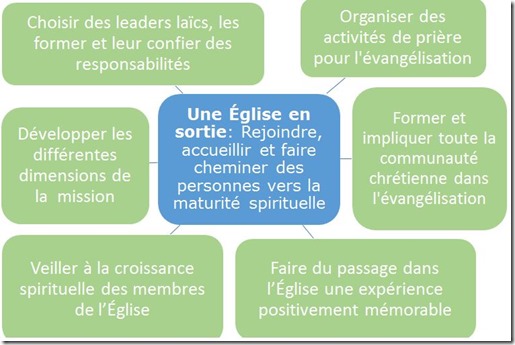

Certaines priorités pastorales découlent de cette vision :

1) Aider les chrétiens à prendre conscience de leur identité et de leur responsabilité missionnaire

[8] : la mission ne concerne pas seulement les membres ordonnés, mais elle est confiée par Dieu lui-même à tous les baptisés (Luc 10:1-12.17-20);

2) Mettre sur pied des activités de prières afin d’implorer Dieu pour le renouvellement spirituel et missionnaire de l’Église;

3) Former les responsables dans l’Église au sujet des facteurs qui favorisent la croissance de l’Église

[9];

4) Former les fidèles au témoignage et à l’annonce de l’Évangile;

5) Inventer de nouveaux chemins et de nouvelles activités qui permettront d’inviter les absents à fréquenter hebdomadairement leur communauté chrétienne;

6) mettre sur pied des cellules d’évangélisation dont la mission première est l’annonce missionnaire et la formation de disciples qui osent témoigner de leur foi et l’annoncer sans détour;

7) Organiser un service d’accueil et de suivi des personnes nouvelles;

8) Créer des parcours de discernement des dons et de formation qui permettront d’impliquer les personnes nouvelles dans des pastorales qui visent la réalisation de la vision;

9) Former des leaders laïcs.

4. L’énoncé de mission

Certains préfèreront un énoncé de mission plutôt qu'un énoncé de vision. Celui-ci pourrait se formuler comme suit:

Engendrer et former de nouveaux disciples qui cheminent en Église vers la maturité spirituelle et s’impliquent dans sa mission.

Bien communiqué, cet énoncé de mission devient celui de tous les membres de l'Église. On ne saurait sous-estimer l’importance de cette communication qui permet de centrer les efforts de la communauté chrétienne sur l'essentiel de la mission évangélique.

Pour ne pas rester lettre morte, il faudra donc qu’il soit, comme la vision et les priorités pastorales qui en découlent, communiqué par différents moyens. Il permettra de formuler des objectifs pour l’Église et de déterminer des activités la rendront missionnaire et féconde.

5. Croire à la croissance et la poursuivre

Basé sur l’expérience de communautés chrétiennes en croissance dans le monde, il est possible de croire que des communautés chrétiennes stagnantes ou en décroissance peuvent redevenir fécondes.

De nombreux ouvrages existent aujourd’hui sur la croissance de l’Église

[10]. Ces ouvrages expliquent comment faire de la croissance une réalité. Ils expliquent quels sont les facteurs qui contribuent au développement des Églises.

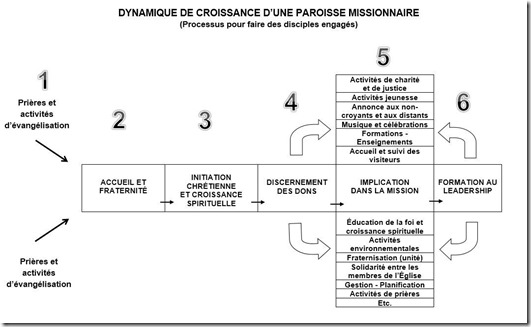

Parmi les facteurs les plus importants il y a :

1. La communication d’une vision et d’une culture missionnaire dans l’Église;

2. La mise en place d’activités de renouvellement spirituel des croyants (réveil);

3. La mise en place d’activités de prière pour intercéder en faveur des efforts d’évangélisation et en faveur des personnes que l’on cherche à rejoindre;

4. La formation des responsables ecclésiaux concernant les facteurs qui contribuent à la croissance de l’Église;

5. La rédaction d’un plan d’action (planification) pour mettre en place des facteurs de croissance ;

6. La mise en place de cellules d’évangélisation;

7. La formation des croyants au témoignage et à l’annonce de l’Évangile;

8. L’accueil et le suivi des personnes évangélisées, notamment par un système d’accompagnement par parrainage/« coaching » afin de les intégrer à la communauté;

9. Des célébrations vivantes avec de la musique contemporaine;

10. Des homélies qui, à partir de la parole de Dieu, aident et éclairent les membres de la communauté chrétienne vis-à-vis des défis spirituels et humains qu’ils rencontrent quotidiennement;

11. La mise en place d’activités de compassion pour répondre aux besoins internes et externes des communautés chrétiennes;

12. L’effusion de l’Esprit et l’exercice des charismes (dons de l’Esprit : 1Cor 14:1-25);

13. Les efforts de formation des laïcs pour qu’ils dirigent et animent des pastorales missionnaires visant la croissance de l’Église;

Mais il y en a d’autres :

1. La consécration des responsables à la mission de faire de nouveaux disciples;

2. La volonté des membres ordonnés et des laïcs de vivre une authentique coresponsabilité;

3. La priorité pastorale donnée au témoignage de la foi et à la première annonce;

4. La mise en place dans l’Église d’une structure organisationnelle qui veille à déployer de façon équilibrée la triple fonction prophétique, sacerdotale et royale du Christ;

5. La mise en place d’un processus de formation de disciples qui fait cheminer les nouveaux convertis vers la maturité spirituelle et l’implication missionnaire;

6. La mise sur pied de célébrations pour personnes en recherche

[11];

7. La mise en place d’un réseau de petites communautés de base ou de petits groupes qui répondent aux besoins des croyants (couple, jeunes familles, jeunes adultes, etc.) et du milieu;

8. Les activités de fraternisation qui contribuent au témoignage d’unité et de communion entre les membres des communautés chrétiennes;

9. La recherche de qualité et d’excellence dans les services offerts;

10. Les activités d'évaluation et d'amélioration continue;

11. La cohérence entre le message proclamé et la vie des chrétiens.

Ces facteurs, ou ces orientations pastorales, offrent des pistes et des idées pour réaliser une vision de croissance. Il ne s’agit pas de tout faire en même temps, mais de faire les choses petit à petit en se fixant des priorités et des objectifs réalisables.

6. La vision et l’équipe de direction

Le premier responsable de l’Église et l’équipe de directions devront manifester par différents moyens leur volonté de voir se réaliser la vision. Ils auront à mettre en œuvre différentes modalités de communication pour la transmettre afin que les membres de la communauté chrétienne se l’approprient et y adhèrent. Les membres de l’équipe de direction jouent donc un rôle de communicateurs et de motivateurs. Ils communiquent la vision, partagent les responsabilités et mobilisent les croyants pour que la vision s’actualise dans leur milieu.

7. Conclusion

La mission de l’Église s’inscrit dans la volonté de Dieu qui

veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité (1Tm 2:4). Cette mission se réalise concrètement sous différentes formes, toutes complémentaires: première annonce, parcours de croissance dans la foi, prières et célébrations, compassion envers les personnes défavorisées, transformation du monde, fraternité, organisation et planification de la mission, gestion des biens matériels en vue de la mission.

Une vision à caractère missionnaire incitera les responsables d’Églises à choisir des orientations pastorales qui favorisent la croissance ecclésiale. Les communautés chrétiennes ne doivent pas être de simples lieux de distribution de services humanitaires ou religieux, elles devraient être des communautés qui témoignent de leur foi en paroles et en actes, qui invitent au salut, qui engendrent et accueillent des nouveaux chrétiens et enfin qui forment les noueaux afin qu’eux aussi cheminent en Église et s’impliquent dans sa mission.

Mais cette vision ne pourra se réaliser si elle n’est pas suivie d’un plan d'action comprenant des phases de réalisation avec des objectifs, des moyens de mis en œuvre et des méthodes d’évaluation. Ce travail de planification revient à l’équipe dirigeante et devrait commencer à se faire dès le début d’une année pastorale afin de préparer l’année pastorale suivante. À la fin de chaque année pastorale, le travail accompli devrait être évalué afin de constater les progrès accomplis et quel chemin il reste à parcourir.

[1] La première annonce (ou l'annonce missionnaire) vise à faire naître dans le cœur du non-croyant, de l'indifférent ou du membre d'une autre religion, un intérêt pour l'Évangile puis elle l’aide à faire un choix, à accueillir le Christ comme Maître et Seigneur de sa vie. Cette option pour la foi se fait par l'action de l'Esprit Saint et l'annonce du kérygme. La première annonce conduit à la conversion initiale qui est adhésion à Jésus-Christ et désir de marcher à sa suite. Cette « option fondamentale » fonde la vie du disciple.

[3] Il y a notamment les paraboles de la brebis et de la drachme perdues (Luc 15 et Mat 18).

[4] Dans les Évangiles, on trouve les paraboles du lis des champs (Mat 6:28), de la semence qui croît d'elle-même (Mc 4:27), de la graine de moutarde (Mat 13:32), du semeur (Mat 13:4ss), de l'arbre et de ses fruits (Lc 6:43).

[5] Ce renouveau spirituel peut se faire concrètement par une instance sur la vie de prière et la conversion. Parmi les moyens qui peuvent être pris, il y a : les séminaires dans la vie de l’Esprit, l’adoration, la confession des péchés, la lecture assidue de la Parole de Dieu, le jeûne, etc.

[6] Les termes « annonce missionnaire » et « première annonce » expriment la même réalité.

[7] Le terme « nouveau » a deux sens : le premier étant d’amener des non-chrétiens et des personnes indifférentes à la vie ecclésiale à devenir des disciples et le second étant de faire des chrétiens actuels des disciples renouvelés dans leur foi et dans leur ardeur missionnaire.

[8] Cela peut se faire par des formations et d’autres moyens comme les contacts personnels des responsables avec les fidèles, les prédications et le site Internet de l'Église

[9] Une présentation exhaustive des orientations pastorales permettant de favoriser la croissance de l'Église se trouve dans le livre :

La croissance de l'Église : outils et réflexions pour dynamiser nos paroisses (Nouan-le-Fuselier, Éditions des Béatitudes, 2012), de Pierre-Alain Giffard.

[10] Parmi les livres en français sur le sujet il y a :

Rick Warren, L’Église une passion une vision. La croissance sans compromettre le message et la mission, Varennes, Eternity Publishing House, 2005.

Peter Wagner, Conduire votre Église vers la croissance, Nyon, France, Carrefour, et Rouen, Menor, 1992, 224 p., la traduction de son livre Leading Your Church to Growth, 1984.

Paul Yonggi Cho, Au-delà des chiffres, Miami, Éditions Vida, 1986.

Paul Yonggi Cho, Les cellules de maison et la vie de l’église, Miami, Éditions Vida, 1989.

Christian Schwarz, Le développement de l'Église: Une approche originale et réaliste, Paris, Empreinte Temps Présent, 1996.

Don Giuseppe Macchioni (Don Pigi Perini), Évangéliser en paroisse, l'expérience des cellules paroissiales d'évangélisation, Nouan-le-Fuzelier, Pneumathèque, 1994.

[11] Les célébrations pour personnes en recherche sont conçues pour les personnes qui ne croient pas en Jésus ou qui ne viennent pas (souvent) à l’Église. Leur but est de leur permettre d’accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Tout y est fait pour enlever les barrières de type culturel qui pourraient empêcher les participants d’accueillir la Salut et de revenir la semaine suivante. Les chants et la musique sont adaptés à la culture de la tranche d'âge ou du groupe particulier que l’on cherche à rejoindre. Si ce sont les jeunes que l’on vise à évangéliser, des instruments de musique contemporains sont utilisés : batterie et guitares électriques font partie des accompagnements musicaux. Les airs sont inspirés de chansons populaires que l'on entend couramment à la radio et les paroles sont adaptées pour la louange.